Teoria delle stringhe

La teoria delle stringhe è un modello teorico della fisica moderna che tenta di unificare tutte le forze fondamentali della natura, incluse la gravità e le interazioni quantistiche, in un unico quadro coerente.

Questa teoria rappresenta il più avanzato tentativo della fisica moderna di costruire una visione unificata dell’universo.

Secondo la teoria delle stringhe tutte le forze e le particelle sarebbero manifestazioni diverse di un’unica entità fondamentale: la vibrazione di una stringa.

In altre parole, tutto ciò che esiste (atomi, luce, materia, spazio e persino il tempo) non è fatto di puntini invisibili, ma di minuscole corde aperte o chiuse che vibrano. Da queste vibrazioni nascerebbero tutte le particelle e tutte le forze della natura.

Attualmente è una teoria ancora priva di conferme sperimentali, resta però una delle idee più eleganti, soprattutto dal punto di vista matematico, mai concepite per descrivere la natura ultima della realtà.

La spiegazione

La teoria delle stringhe è una delle ipotesi più ambiziose mai formulate, perché mira a conciliare le due grandi colonne della fisica del XX secolo: la relatività generale e la meccanica quantistica.

La fisica contemporanea si basa su due teorie fondamentali, entrambe estremamente precise, ma incompatibili tra loro.

- La relatività generale di Einstein descrive la gravità e la struttura dello spazio-tempo su grande scala (stelle, galassie, buchi neri, ecc.).

- La meccanica quantistica e il Modello Standard spiegano il comportamento delle particelle elementari, il mondo dell'infinitamente piccolo (elettroni, quark, fotoni, ecc. ) e le altre tre interazioni fondamentali: elettromagnetica, nucleare forte e nucleare debole.

Ognuna di queste teorie funziona perfettamente nel proprio ambito, ma non possono essere applicate simultaneamente.

Ma quando proviamo a usarle insieme, i conti non tornano più, perdono significato fisico e l’universo sembra parlare due lingue che non si capiscono.

È la cosiddetta incompatibilità tra relatività e meccanica quantistica. E' il grande problema della fisica moderna.

Nota. Ecco perché la fisica cerca da decenni una teoria del tutto, capace di unire il mondo grande e quello infinitamente piccolo in un’unica struttura teorica coerente.

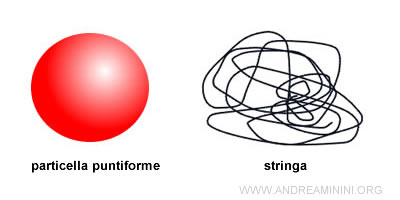

La teoria delle stringhe propone di superare questa incompatibilità sostituendo l’idea classica di particella puntiforme con quella di una stringa unidimensionale che vibra.

Può trattarsi sia di una stringa aperta che chiusa ad anello.

In questa visione, ciò che chiamiamo “particella” non è un punto invisibile, ma una minuscola corda che può vibrare in modi diversi.

Ogni tipo di vibrazione determina una determinata particella e le sue proprietà, come la massa o la carica elettrica.

In pratica, ogni modo di vibrare di una stringa genererebbe una particella diversa. Una vibrazione darebbe origine a un elettrone, un’altra a un quark, un’altra ancora a un fotone.

Nota. E' come se ogni particella fosse una nota diversa della stessa corda cosmica. Le proprietà delle particelle, come la massa o la carica, dipenderebbero quindi dal modo in cui la stringa vibra, un po’ come le corde di una chitarra producono suoni diversi a seconda della tensione o della lunghezza. Una sorta di musica dell'universo.

In termini matematici, una stringa può essere rappresentata come una funzione:

$$ X^{\mu}(\tau, \sigma) $$

Dove \( \tau \) rappresenta il tempo proprio e \( \sigma \) la posizione lungo la stringa.

Le diverse soluzioni di questa funzione corrispondono ai vari modi di vibrazione e quindi ai diversi tipi di particelle elementari.

Uno dei risultati più importanti della teoria è che tra le possibili vibrazioni della stringa compare una particella di spin 2 e massa nulla, chiamata gravitone.

Il gravitone rappresenterebbe il quanto del campo gravitazionale, cioè la particella che trasmette la forza di gravità nella visione quantistica.

Questa previsione suggerisce che la teoria delle stringhe possa unificare la gravità con le altre tre forze fondamentali.

Nota. Questo è un punto cruciale, perché la gravità è l’unica forza che non rientra nel Modello Standard della fisica delle particelle. La teoria delle stringhe, invece, la include naturalmente tramite il gravitone. Ecco perché molti fisici la considerano una seria candidata per diventare la teoria unificata dell’universo, la teoria del tutto (Theory of Everything), ossia una teoria in grado di descrivere tutte le interazioni fisiche in modo completo e coerente.

C’è però un prezzo da pagare, per funzionare, la teoria delle stringhe ha bisogno di più dimensioni di quelle che percepiamo. Non quattro, ma dieci o addirittura ventisei, a seconda della versione.

Le dimensioni extra

Affinché la teoria sia matematicamente coerente, lo spazio-tempo deve possedere più dimensioni di quelle che percepiamo.

Le versioni più comuni della teoria prevedono:

- 26 dimensioni per la "stringa bosonica"

- 10 dimensioni per la "superstringa" che include anche particelle di tipo fermionico

Dove sono finite queste dimensioni extra?

Secondo la teoria, queste dimensioni extra sarebbero arrotolate su se stesse a scale infinitesimali (compactification), così piccole da risultare invisibili anche ai migliori strumenti.

Un po’ come un tubo da giardino: da lontano sembra una linea, ma quando ci avviciniamo vediamo che ha uno spessore.

Allo stesso modo, l’universo potrebbe avere dimensioni nascoste che non possiamo osservare direttamente e ci sfuggono solo perché sono troppo minuscole.

La storia della teoria delle stringhe

All’inizio degli anni Sessanta i fisici studiavano le interazioni forti, cercando di descrivere il comportamento degli adroni, cioè delle particelle composte dai quark.

I modelli allora disponibili non riuscivano a spiegare certe regolarità osservate negli esperimenti.

Nel 1968 il giovane fisico italiano Gabriele Veneziano, lavorando al CERN, scoprì che una vecchia funzione matematica di Eulero, la funzione Beta, riproduceva sorprendentemente bene i dati sperimentali. Nessuno sapeva il motivo, ma la formula funzionava.

$$ B(x,y)=\int_{0}^{1} t^{,x-1}(1-t)^{,y-1},dt $$

Pochi anni dopo, fisici come Nambu, Nielsen e Susskind mostrarono che la funzione di Veneziano poteva essere interpretata se si immaginava che le particelle non fossero punti, bensì corde vibranti unidimensionali.

La vibrazione della corda avrebbe determinato le proprietà della particella, come la massa e lo spin, proprio come la nota di una corda di violino dipende dal modo in cui vibra.

L’idea era affascinante, ma presto emersero difficoltà. Il modello prevedeva particelle senza massa e dimensioni spaziali aggiuntive, incompatibili con i dati noti.

Per un periodo la teoria cadde nell’oblio, mentre la comunità scientifica si orientava verso la teoria di gauge del Modello Standard, più aderente agli esperimenti.

Il ritorno di interesse negli anni '70

Tuttavia, nel 1974, un’osservazione inattesa riaccese l’interesse. Alcuni calcoli mostrarono che una delle vibrazioni delle stringhe corrispondeva perfettamente a una particella di spin 2 e massa nulla, cioè al gravitone, il mediatore ipotetico della gravità quantistica.

Era un segnale importante: la teoria delle stringhe non descriveva solo le interazioni forti, ma poteva includere anche la gravità.

Negli anni Settanta nacque così la teoria delle stringhe bosonica, la prima versione coerente del nuovo modello.

Questa teoria descriveva soltanto particelle di tipo bosonico, cioè prive di spin frazionario, e prevedeva che tutte le interazioni fondamentali derivassero dai diversi modi di vibrazione delle stringhe.

In questa visione, i tradizionali diagrammi di Feynman non rappresentano più linee puntiformi che si incontrano, ma superfici cilindriche tracciate dal movimento delle stringhe nello spazio-tempo.

Nota. Quando due stringhe si uniscono o si separano, i cilindri corrispondenti si congiungono o si biforcano, offrendo un’immagine continua e geometrica dei processi di interazione quantistica.

Tuttavia, questa teoria richiedeva ventisei dimensioni e presentava instabilità teoriche.

Il passo successivo fu l’introduzione della supersimmetria, un principio che associa a ogni bosone un fermione.

Nacque allora la teoria delle superstringhe, più coerente e stabile, in dieci dimensioni.

Negli anni Ottanta si verificò quella che viene chiamata la prima rivoluzione delle superstringhe.

Si comprese che le superstringhe potevano, in linea di principio, unificare tutte le forze fondamentali, inclusa la gravità, e spiegare le caratteristiche delle particelle elementari come modi diversi di vibrazione della stessa entità di base.

La teoria sembrava finalmente offrire una possibile “teoria del tutto”.

Ma l’entusiasmo si scontrò presto con un problema inatteso: esistevano ben cinque versioni diverse della teoria, tutte matematicamente coerenti ma non equivalenti.

Le cinque versioni della teoria delle stringhe

Negli anni Ottanta e Novanta la teoria delle stringhe era il centro assoluto della fisica teorica.

In questo periodo i fisici scoprirono che non esisteva una sola teoria delle stringhe, ma diverse versioni, tutte matematicamente coerenti.

- Tipo I

Include sia stringhe aperte che chiuse. Le interazioni tra stringhe aperte danno origine a particelle di gauge, mentre quelle chiuse descrivono la gravità. È una teoria supersimmetrica con simmetria di gruppo SO(32). - Tipo IIA

Comprende solo stringhe chiuse, con supersimmetria non chirale (cioè le due direzioni di propagazione della stringa sono equivalenti). È collegata alla supergravità in dieci dimensioni e alla M-teoria in undici dimensioni. - Tipo IIB

Anche questa include solo stringhe chiuse, ma con supersimmetria chirale (le due direzioni hanno proprietà diverse). È strettamente legata alla teoria IIA attraverso dualità che ne scambiano le cariche e le dimensioni compatte. - Eterotica SO(32)

Combina caratteristiche delle stringhe bosoniche e delle superstringhe: unisce modi di vibrazione diversi per le direzioni destra e sinistra. La simmetria di gauge SO(32) la rende compatibile con alcune formulazioni della supergravità. - Eterotica E₈×E₈

Simile alla versione precedente, ma con un gruppo di simmetria più complesso, E₈×E₈, che permette di costruire modelli compatibili con il Modello Standard e con ipotesi di grande unificazione (GUT).

Nessuna sembrava poterle unificare. Per alcuni anni la fisica delle particelle fu dominata da un senso di smarrimento.

La M-theory

Nel 1995 il matematico e fisico Edward Witten propose una nuova prospettiva, mostrando che le cinque teorie non erano realmente indipendenti, bensì manifestazioni differenti di una teoria più profonda: la M-theory, formulata in undici dimensioni.

In questa visione ancora più ampia, le stringhe diventano parte di oggetti più complessi, chiamati brane (da “membrane”), che possono avere due, tre o più dimensioni.

L’universo stesso potrebbe essere una brana che vibra in uno spazio multidimensionale.

Questa intuizione aprì la seconda rivoluzione delle superstringhe, che estense il concetto di corda a oggetti di dimensione superiore.

Da allora la teoria delle stringhe si è sviluppata come un vasto quadro teorico che collega gravità quantistica, cosmologia e fisica delle particelle.

Limiti e stato attuale della teoria delle stringhe

Nonostante la sua coerenza matematica e la sua eleganza concettuale, la teoria delle stringhe non dispone ancora di prove sperimentali dirette.

Attualmente è impossibile verificarla sperimentalmente, perché l'energia necessaria per osservare gli effetti delle stringhe è superiore a quella del più potente acceleratore di particelle, il LHC di Ginevra.

Per questo motivo, oggi la teoria rimane solo una costruzione teorica nel regno della matematica pura, un’ipotesi elegante ma non ancora testata.

Nota. Finora gli acceleratori, come il Large Hadron Collider (LHC), non hanno rivelato né le dimensioni extra, né le particelle supersimmetriche che la teoria prevedeva. Questo ha indebolito l’entusiasmo iniziale. Negli anni duemila molti fisici hanno cominciato a considerarla una teoria troppo “flessibile”, elegante sul piano matematico, ma non verificabile in senso sperimentale.

Nonostante ciò, la teoria delle stringhe ha contribuito a far nascere nuovi strumenti matematici, connessioni tra campi diversi della fisica e perfino modelli per capire i buchi neri e l’espansione dell’universo.

In altre parole la teoria delle stringhe non è morta, ma si è trasformata. Sicuramente non è più la “grande promessa” che doveva spiegare tutto, ma resta comunque un fervente laboratorio di idee.

È probabile che molte intuizioni nate da lì, anche se la teoria completa non si rivelerà corretta, sopravvivano e confluiscano nella prossima grande rivoluzione della fisica teorica.

E così via.