Modello a quark

Il modello a quark descrive gli adroni (protoni, neutroni, particelle strane, ecc.) come composti da costituenti elementari più semplici chiamati quark.

Fu proposto nel 1964 da Murray Gell-Mann e George Zweig per spiegare l’enorme varietà di particelle subatomiche scoperte negli anni ’50 e ’60, e per dare una base teorica alla Eightfold Way, la classificazione simmetrica degli adroni.

I primi tre quark

Inizialmente furono introdotti tre tipi di quark, detti sapori:

- up (u): carica $+\tfrac{2}{3}$, stranezza 0

- down (d): carica $-\tfrac{1}{3}$, stranezza 0

- strange (s): carica $-\tfrac{1}{3}$, stranezza - 1

Ad ogni quark corrisponde un antiquark con carica e stranezza opposte.

La combinazione dei quark genera le varie particelle.

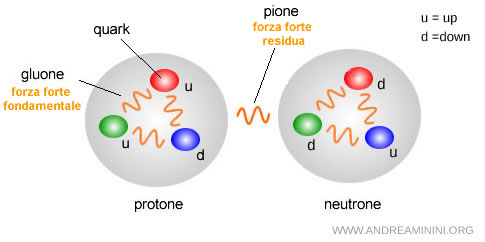

Le particelle che appartengono alla famiglia dei barioni sono composte da tre quark. Quelle che appartengono alla famiglia degli antibarioni da tre antiquark.

Ad esempio, il protone ( $ uud $) è un barione ed è composto da due quark up (u) e un quark down (d) e il neutrone (udd) composto da un quark up e due quark down. L'antiprotone ( $ \bar{u}\bar{u}\bar{d} $ ) è un antibarione ed è composto da tre antiquark.

Le particelle che, invece, appartengono alla famiglia dei mesoni sono composte da un quark e un antiquark.

Ad esempio, il pione positivo $\pi^+ = u\bar{d}$ è composto da un quark up e un antiquark down.

Il modello a quark venne accolto con entusiasmo ma non mancarono i problemi.

In particolar modo, negli anni '60-70 emersero due problemi: uno legato al confinamento dei quark e l'altro al principio di Pauli.

Il problema del confinamento

Negli anni ’60 emerse però un serio problema: nonostante i numerosi tentativi sperimentali, nessuno riusciva a osservare un quark isolato, e ciò portò molti fisici a dubitare della validità del modello a quark.

Per salvaguardare la teoria, i suoi sostenitori introdussero l’ipotesi del confinamento dei quark: i quark non possono esistere come particelle libere, ma sono sempre vincolati all’interno di adroni. In quel periodo, tuttavia, non era ancora chiaro quale fosse il meccanismo responsabile di questo confinamento.

Negli anni ’70, gli esperimenti di deep inelastic scattering dimostrarono che la carica elettrica del protone non è distribuita uniformemente, ma concentrata in tre grumi distinti, fornendo così una conferma indiretta dell’esistenza dei quark.

Restava però da chiarire perché i quark non potessero mai uscire dagli adroni e quale forza fosse responsabile del loro confimamento.

Il problema del Principio di Pauli

Alcune particelle sembravano non rispettare il Principio di esclusione di Pauli, che vieta a fermioni identici di occupare lo stesso stato, come $ \Delta^{++} = uuu $ composta da tre quark up.

Per risolvere il problema, Oscar Wallace Greenberg ipotizzò nel 1964 l’esistenza di una nuova proprietà dei quark: il colore (rosso, verde, blu).

In altre parole, oltre al sapore (up, down, strange), ogni quark può essere associato a un colore.

Nota. Il colore non ha nulla a che vedere con i colori reali, ma è una carica quantistica che governa le interazioni forti. Avrebbero potuto chiamarla anche in modo diverso. Ad esempio, nei tre quark up di adrone $ \Delta^{++} = uuu $ , uno è rosso, uno verde e uno blu: in questo modo non sono più identici, e il principio di Pauli rimane valido.

Inoltre, venne introdotta una nuova regola: tutti gli adroni sono incolori, cioè formati da combinazioni di quark tali da neutralizzare il colore (es. tre quark di colori diversi, oppure un quark e un antiquark con colore e anticolore).

Per molto tempo si pensò che questa regola spiegasse perché non esistono combinazioni con un numero diverso da due o tre quark.

Oggi sappiamo che esistono anche tetraquark e pentaquark ma restano globalmente incolori.

Il colore è oggi uno dei concetti centrali della cromodinamica quantistica (QCD), la teoria moderna delle interazioni forti, in cui i gluoni mediano la forza trasportando colore.

Il colore è un escamotage matematico? Quando Greenberg introdusse il colore, lo fece come ipotesi matematica per salvare il principio di Pauli, senza evidenze sperimentali dirette. In seguito, però, esperimenti mostrarono che i quark si comportano come se interagissero tramite una simmetria a tre gradi di libertà: esattamente ciò che prevede la teoria del colore. Per questo oggi il colore è considerato una proprietà fondamentale della natura, al pari della carica elettrica o del numero barionico.

Tuttavia, ciò che salvò davvero il modello a quark fu la scoperta del mesone psi ($ \psi $) nel 1974.

Si trattava di un mesone elettricamente neutro ed estremamente massiccio, con una massa oltre tre volte quella di un protone, e sorprendentemente longevo.

La sua vita media era di ben $10^{-20} $ secondi, a fronte dei soli $10^{-23} $ secondi tipici degli adroni allora noti: in altre parole, durava circa mille volte più a lungo di qualsiasi altra particella simile.

Fu proprio grazie a questa inaspettata stabilità che si comprese come il $ \psi $ dovesse essere formato da un nuovo tipo di quark, il charm ($ c $), accoppiato al suo antiquark:

$\psi = (c\bar{c})$

In realtà, l’ipotesi dell’esistenza di un quarto “sapore” di quark era stata avanzata già diversi anni prima da James Bjorken e Sheldon Glashow.

Nota. Si notava un’interessante simmetria tra leptoni e quark. Negli anni ’70 erano noti quattro leptoni ( $e^- , \nu_e , \mu^- , \nu_{\mu} $) e tre quark ($u, d, s $). Per questo motivo, molti fisici sospettavano che dovesse esistere un altro quark ancora da scoprire. Pur essendo una previsione azzardata, si rilevò invece molto realistica.

A quel punto si conoscevano quattro leptoni ($e^-, \nu_e, \mu^-, \nu_\mu$) e tre quark ($u, d, s$): lo schema appariva equilibrato.

Quell’armonia, però, durò poco. Nel 1975 fu infatti scoperto un nuovo leptone, il tau ($\tau^-$), insieme al suo neutrino associato ($\nu_\tau$). I leptoni divennero così sei, mentre i quark rimanevano soltanto quattro.

Per questo motivo molti fisici iniziarono a sospettare che dovessero esistere almeno altri due quark ancora ignoti.

Due due anni più tardi venne scoperto un nuovo mesone pesante (l’upsilon) composto dal quinto quark, che venne chiamato "beauty" o "bottom" e identificato dalla lettera $ b $.

$$ \Upsilon = b\bar{b} $$

A questo punto tutti cominciarono a cercare il sesto quark che venne effettivamente trovato nel 1995 al Fermilab e chiamato "truth" o "top" e identificato con la lettera $ t $.

Nota. A differenza dei precedenti, il quark top non è stato scoperto in un mesone ma come particella libera $ t\bar{t} $ prodotta in collisioni ad alta energia, perché troppo pesante e decadeva rapidamente (per esempio $t \to W^+ b$).

In questo modo, la simmetria di Glashow venne ristabilita, con sei leptoni ( $e^- , \nu_e , \mu^- , \nu_{\mu} , \tau^- , \nu_{\tau} $) e sei quark ($u, d, s, c, b, t $).

Va detto che oggi gli ultimi due quark sono conosciuti rispettivamente come bottom e top. I termini "beauty" e "truth" sono in disuso.

E così via.