Decadimento delle particelle

Il decadimento delle particelle è il processo spontaneo attraverso il quale una particella instabile si trasforma in altre particelle più leggere.

In generale, tutte le particelle tendono a trasformarsi in configurazioni più stabili, se il processo non è impedito da una legge di conservazione.

Questa trasformazione può avvenire attraverso diversi canali di decadimento (interazione forte, debole o elettromagnetica), ciascuno caratterizzato da una propria probabilità e da tempi di vita differenti.

Questo fenomeno è guidato da due principi fondamentali:

- Ricerca di stati a energia minore

Una particella instabile tende a decadere verso configurazioni con massa totale inferiore. È un processo naturale di rilassamento del sistema, paragonabile alla caduta di un corpo in un campo gravitazionale.

Nota. In meccanica classica, un corpo in bilico cade fino a raggiungere una posizione di equilibrio sul suolo. In chimica, un atomo instabile si trasforma in una configurazione più stabile. In fisica delle particelle, il decadimento svolge un ruolo simile: una particella si trasforma spontaneamente in altre più stabili, secondo una certa probabilità di transizione e con una caratteristica vita media.

- Leggi di conservazione

Non tutti i decadimenti possibili dal punto di vista energetico sono permessi. La trasformazione deve rispettare le leggi di conservazione fondamentali, come: l'energia e quantità di moto, la carica elettrica, il numero barionico e leptonico, il sapore dei quark (conservato nelle interazioni forte ed elettromagnetica, ma non sempre nella debole), lo spin e la parità, ecc.

Il decadimento, quindi, non è casuale: segue precise probabilità di transizione e si misura attraverso la vita media della particella.

Va specificato che le particelle stabili sono pochissime: quasi tutte le altre si disintegrano spontaneamente.

Quindi, nella fisica delle particelle il decadimento è la regola, la stabilità l’eccezione.

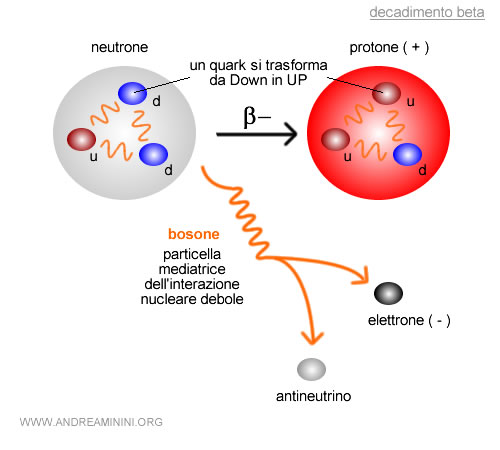

Esempio. Un esempio classico è il decadimento di un neutrone libero. Un neutrone isolato dal nucleo atomico è instabile e decade tramite interazione debole in un protone, un elettrone e un antineutrino elettronico. Questo processo è detto decadimento β-. $$ n \to p + e^- + \bar{\nu}_e $$ In questo modo il neutrone si trasforma in una configurazione energeticamente più favorevole e stabile, il protone.

Perché il protone è stabile? Il protone è una particella stabile perché è il barione più leggero: non esiste nessun altro barione con massa inferiore in cui potrebbe trasformarsi rispettando la conservazione del numero barionico. Eventuali decadimenti del protone in particelle non barioniche violerebbero il numero barionico, che nelle interazioni conosciute è sempre conservato. Per questo motivo il protone è considerato stabile nell’ambito del Modello Standard. C'è da dire che alcune teorie speculative prevedono un suo decadimento su scale temporali immense, ma non è stato mai osservato sperimentalmente.

I canali di decadimento

Il decadimento di una particella può seguire canali diversi, determinati dall’interazione fondamentale che lo governa.

- Interazione forte

Governa il decadimento delle risonanze adroniche, che si trasformano quasi istantaneamente. È il canale più rapido: i tempi di vita tipici sono dell’ordine di $10^{-23}$ s. Ad esempio, il barione $\Delta^{++}$ decade in un protone e un pione positivo. $$ \Delta^{++} \to p^+ + \pi^- $$ - Interazione debole

Permette trasformazioni che modificano il sapore dei quark o coinvolgono i leptoni. È il canale più lento, con tempi che vanno da $10^{-13}$ s fino a qualche minuto. Ad esempio, il mesone negativo $\pi^-$ decade in un elettrone, un antineutrino elettronico e un neutrino mesonico. $$ \mu^- \to e^- + \bar{\nu}_e + \nu_{\mu}$$ - Elettromagnetica

Coinvolge l’emissione di fotoni e caratterizza processi in cui la carica elettrica o i momenti magnetici giocano un ruolo decisivo. È più lenta della forte, con tempi dell’ordine di $10^{-16}$ s. Ad esempio, il mesone neutro $\pi^0$ decade in due fotoni. $$ \pi^0 \to \gamma + \gamma $$

Come si può riconoscere il canale di decadimento?

Il canale di decadimento si può riconoscere osservando i prodotti finali:

Ad esempio, la presenza di fotoni indica un processo elettromagnetico. La presenza di neutrini segnala un decadimento debole. Se non compaiono né fotoni né neutrini, il processo è in genere di tipo forte.

In alcuni casi, però, diversi canali di decadimento hanno alle stesse particelle iniziali e finali. In questi casi, distinguere l’interazione responsabile non è immediato.

Un criterio efficace per riconoscere la natura del decadimento è lo studio dei tempi di vita, poiché ogni interazione agisce su scale temporali caratteristiche:

- interazione forte ≈ $10^{-23}$ s

- elettromagnetica ≈ $10^{-16}$ s

- interazione debole da $10^{-13}$ s

Nei decadimenti forti i tempi di vita sono estremamente brevi; seguono i decadimenti elettromagnetici, più lenti di diversi ordini di grandezza, e infine i decadimenti deboli, la cui vita media può variare da frazioni di microsecondo fino a diversi minuti, come nel caso del neutrone.

Un altro criterio è puramente statistico, ciascun canale di decadimento ha una probabilità di verificarsi. E qui entrano in gioco i rapporti di ramificazione.

I rapporti di ramificazione

I rapporti di ramificazione (in inglese "branching ratios") indicano la probabilità relativa che una particella instabile decada attraverso un certo canale, rispetto a tutti i canali possibili.

In altre parole, una particella può avere più modalità di decadimento, ciascuna modalità ha una sua probabilità e la somma di tutte le probabilità è pari al 100%.

Quindi, il rapporto di ramificazione di un canale è dato da

$$ BR_i = \frac{\Gamma_i}{\Gamma_{\text{tot}}} $$

Dove $\Gamma_i$ è la larghezza di decadimento parziale di quel canale e $\Gamma_{\text{tot}}$ è la larghezza totale (inverso della vita media).

Ad esempio, la particella $ \Delta^0 $ decade in un protone e un pione negativo: $$ \Delta^0 \;\to\; p + \pi^- $$ Questo decadimento può, in linea teorica, avvenire sia per interazione forte sia per interazione debole. In pratica, la $ \Delta^0 $ decade quasi esclusivamente tramite forza forte, con un tempo di vita tipico di $10^{-23}$ s. Il canale debole, mediato da un bosone $W^-$, è una possibilità puramente adronica ma con una probabilità talmente ridotta da essere inosservabile: il canale forte domina completamente.

La durata della vita media della particella

La vita media di una particella non dipende soltanto dall’interazione che ne governa il decadimento (forte, elettromagnetica o debole), ma anche dalla differenza di massa tra lo stato iniziale e i prodotti finali.

- Se la differenza è grande, il decadimento procede rapidamente perché vi è più energia disponibile e più stati finali accessibili.

- Se la differenza è minima, il processo è rallentato: la particella può decadere solo lentamente.

Quindi, la vita media è determinata sia dalla forza coinvolta che dal divario di massa.

Questa regola vale in generale salvo rare eccezioni.

Esempio. Il neutrone libero ha una massa che supera di poco quella del protone più l’elettrone. Per questo il decadimento β⁻ ha una vita media insolitamente lunga, circa 15 minuti, rispetto ai valori tipici dell’interazione debole ($\sim 10^{-13}$ s): $$ n \;\to\; p + e^- + \bar{\nu}_e $$ Al contrario, le risonanze Δ hanno un ampio divario di massa rispetto ai prodotti (nucleone + pione) e decadono quasi istantaneamente tramite interazione forte, con tempi caratteristici dell’ordine di $10^{-23}$ s:

$$ \Delta^0 \;\to\; p + \pi^- $$

E così via.