Le interazioni fondamentali

Tutti i fenomeni fisici, dalla scala subatomica all’universo intero, possono essere ricondotti a quattro interazioni fondamentali (o forze fondamentali):

- Elettromagnetica

- Nucleare forte

- Nucleare debole

- Gravitazionale

Nella fisica moderna queste forze sono descritte attraverso la teoria quantistica dei campi: ogni forza è associata a un campo quantico e l’interazione avviene tramite lo scambio di particelle mediatrici.

Ad esempio, la particella mediatrice della forza elettromagnetica è il fotone, quella della forza nucleare forte è il gluone tra i quark o il mesone (pione) tra i nucleoni, quelle della forza nucleare debole sono i bosoni W+, W-, Z0. La particella mediatrice dell'interazione gravitazionale è il gravitone ma si tratta di una particella ipotetica perché non è stata ancora osservata.

Le interazioni potrebbero essere la manifestazione di un'unica forza originaria dell'Universo. Tuttavia, finora non è stata ancora trovata una teoria unificatrice e le interazioni sono considerate indipendenti tra loro.

In altre parole, la descrizione moderna unisce la visione dei campi di Maxwell e Einstein con la quantizzazione della meccanica quantistica, spiegando le interazioni come scambio di mediatori.

Questo modello è riunito nel Modello Standard (eccetto la gravità) ed è la base della fisica delle particelle odierna.

L'interazione elettromagnetica

Tra due corpi elettricamente carichi si esercita un'interazione ( forza ) attrattiva se i due corpi hanno cariche opposte o repulsiva se i due corpi hanno la stessa carica.

La legge di Coulomb descrive in modo preciso l'interazione elettromagnetica con una formula matematica. Dove le variabili q indicano le cariche elettriche dei corpi e la variabile d la loro distanza.

L’interazione elettromagnetica può essere descritta anche in termini di teoria quantistica dei campi, dove il campo elettromagnetico è quantizzato e i suoi “quanti” sono i fotoni.

In questa visione, la forza di Coulomb non è un’azione diretta a distanza, ma l’effetto dello scambio di fotoni virtuali tra le particelle cariche.

In questo caso, la particella mediatrice dell'interazione elettromagnetica è il fotone.

Esempio

Considero due elettroni. Ciascun elettrone genera un campo elettromagnetico e può emettere un fotone virtuale che viaggia per un tempo brevissimo.

Quando due elettroni si avvicinano troppo, i due elettroni assorbono il fotone (γ) emesso dall'altro elettrone, modificando la quantità di moto.

Poiché entrambi gli elettroni hanno la stessa carica negativa, l’effetto risultante è repulsivo: le loro traiettorie si modificano in modo da allontanarli l’uno dall’altro.

Lo scambio di fotoni virtuali avviene continuamente e costituisce la manifestazione quantistica della forza di Coulomb.

Nota. È importante notare che il fotone virtuale non è osservabile direttamente e può avere caratteristiche proibite a un fotone reale (ad esempio, può avere “massa” effettiva diversa da zero per brevissimi istanti).

Questa descrizione quantistica è coerente con la legge di Coulomb nel limite delle basse energie, ma è anche capace di spiegare fenomeni più complessi, come l’emissione di radiazione elettromagnetica e le interazioni ad alte energie.

L'interazione nucleare forte

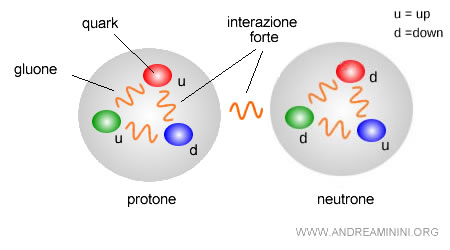

E' l'interazione che unisce le particelle subatomiche tra loro in un nucleo atomico e i quark ( subparticelle ) dentro le particelle.

L'interazione forte è determinante per la coesione dei nuclei atomici.

Questa interazione utilizza i gluoni come particelle mediatrici ( vettori di forza ).

Esempio

Dentro un protone o un neutrone c’è un vero "mare" di gluoni e coppie di tutti i sapori leggeri che appaiono e scompaiono continuamente secondo le leggi della QCD.

1] Emissione

Ad esempio, un protone è composto da due quark up ( $ u $ ) e un quark down ( $ d $ ).

Un gluone interno al protone $(uud)$ genera una coppia $d\bar{d}$ (quark down e antiquark down).

L’antiquark $\bar{d}$ si combina con uno dei quark $u$ del protone, formando un pione $\pi^+ = (u\bar{d})$ che viene emesso.

All’interno del nucleone restano un quark $u$ e un quark $d$; il quark $d$ proveniente dalla coppia $d\bar{d}$ si unisce a questi, ottenendo $udd$, cioè un neutrone.

$$ [uud]_{\text{protone}} \quad \xrightarrow{\text{gluone} \to d\bar{d}} \quad [udd]_{\text{neutrone}} + [u\bar{d}]_{\pi^+} $$

Il pione $\pi^+ = (u\bar{d})$ lascia il nucleone sotto forma di mesone virtuale, ossia una particella che esiste solo per un intervallo di tempo brevissimo, sufficiente per essere assorbito da un altro nucleone vicino.

2] Assorbimento

Ad esempio, un neutrone $(udd)$ assorbe il pione $\pi^+ = (u\bar{d})$.

L’antiquark $\bar{d}$ del pione si annichilisce con un quark down $d$ del neutrone.

Il quark $u$ del pione si combina con i due quark rimanenti $ud$ del neutrone, trasformandolo in un protone $(uud)$.

$$ n(udd)_{\text{neutrone}} + \pi^+(u\bar{d}) \quad \longrightarrow \quad p(uud)_{\text{protone}} $$

Questo scambio continuo di pioni virtuali tra nucleoni realizza la forza forte residua, responsabile della coesione nucleare.

L'interazione debole

L'interazione debole agisce sia sui leptoni (come elettroni e neutrini) sia sui quark. È l’unica forza fondamentale capace di modificare il sapore dei quark.

Questa interazione è alla base di processi come il decadimento Beta, il processo fisico che consente agli atomi instabili di trasformare un neutrone in protone e viceversa.

Le particelle mediatrici dell’interazione debole sono i bosoni $ W^+ $, $ W^-$ e $Z^0$.

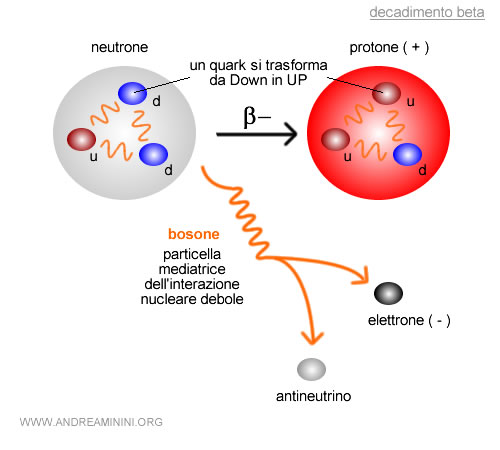

Esempio ( decadimento β-)

Nel decadimento β⁻ un neutrone si trasforma in un protone quando un quark down al suo interno diventa un quark up emettendo un bosone W⁻.

Inizialmente, il nutrone all’interno del nucleo atomico è formato da un quark up ( $ u $ ) e due quark down ( $ d $ ):

$$ n = (u,d,d) $$

Uno dei due quark down subisce l’interazione debole e cambia sapore:

$$ d \;\longrightarrow\; u + W^- $$

Il quark down ( $ d $ ) diventa un quark up ( $ u $ ) e viene emesso un bosone $ W^- $ molto massiccio e instabile.

Il bosone $W^-$ sopravvive per un tempo estremamente breve e poi decade in un elettrone $e^-$ (la particella beta osservata) e in un antineutrino elettronico $\bar{\nu}_e$

$$ W^- \;\longrightarrow\; e^- + \bar{\nu}_e $$

Dopo la trasformazione, la nuova combinazione di quark nel nucleone è $(u\,u\,d)$, cioè un protone.

Durante il processo sono stati emessi un elettrone e un antineutrino elettronico.

Questa è la reazione complessiva del decadimento $ \beta^- $:

$$ n \;\longrightarrow\; p + e^- + \bar{\nu}_e $$

Ecco il diagramma di Feynman della decadimento $ \beta^- $ che riassume la trasformazione:

L’energia che ha alimentato la trasformazione deriva dalla differenza di massa tra il neutrone e il protone.

Una parte della massa del neutrone si è trasformata in energia cinetica e nella massa delle particelle emesse.

Nota. È l’unica interazione che può cambiare il tipo di quark (da down a up o viceversa). Avviene sia nei nuclei instabili (per trasformarli in nuclei più stabili) sia nei neutroni liberi che, essendo instabili, decadono in protoni dopo circa 14 minuti di vita. Nei nuclei atomici stabili, invece, i neutroni non decadono, perché la trasformazione in protone richiederebbe energia in più rispetto a quella disponibile nel nucleo.

L'interazione gravitazionale

Ogni coppia di corpi si attrae con una forza direttamente proporzionale al prodotto delle loro masse e inversamente proporzionale al quadrato delle loro distanze.

La legge di Newton descrive la forza gravitazionale universale che agisce tanto sugli atomi come sulle stelle.

La particella mediatrice dell'interazione gravitazionale è il gravitone.

Nota. L'esistenza del gravitone non ha ancora avuto una conferma sperimentale. Si tratta di una particella ipotizzata nella teoria.

L'origine dell'idea delle particelle mediatrici

Nella fisica classica, ai tempi di Newton, si pensava che le forze fossero azioni a distanza: due corpi si attiravano o respingevano istantaneamente, senza nulla in mezzo.

Poi, nell’Ottocento, Maxwell portò una nuova immagine: tra i corpi c’erano dei campi che riempivano lo spazio e si propagavano con una certa velocità. Quindi, se cambia una carica elettrica, l’effetto non si sente istantaneamente ovunque, ma viaggia come un’onda nel campo.

Con Einstein, arriva la svolta: la relatività speciale dice chiaramente che la velocità della luce è un limite invalicabile, niente può spostarsi più veloce della luce. Anche la gravità o l’elettromagnetismo devono rispettare questa regola.

Quindi non solo c’è un campo nello spazio, ma questo campo trasporta i cambiamenti con un ritardo fisico.

Infine, negli anni ’20 e ’30, nasce la meccanica quantistica dei campi. Qui avviene il cambio di prospettiva decisivo: i campi non sono più entità continue, ma "quantizzate" ossia composte da particelle dette "quanti".

Vuol dire che le loro “increspature” più piccole dei campi sono particelle mediatrici (anche dette mediatori quantistici).

Ogni campo ha una particella mediatrice specifica. Nel campo elettromagnetico sono i fotoni, nel campo della forza forte sono i gluoni, ecc.

Esempio. Due elettroni che si respingono non stanno “sentendo” un campo nel senso classico: si stanno lanciando fotoni virtuali. Questi fotoni “virtuali” non sono come quelli della luce: non li vediamo e non rispettano le regole energetiche delle particelle normali. Esistono per un tempo brevissimo, abbastanza per fare il loro lavoro, e poi spariscono. Questo processo può essere rappresentato tramite un diagramma di Feynman.

A questo punto, la forza non è più pensata come una “spinta invisibile” o un campo continuo, ma come uno scambio di particelle.

L’idea delle particelle mediatrici nasce da qui. Non ci sono azioni istantanee a distanza. Le interazioni viaggiano a velocità finita attraverso campi e i campi, nella visione quantistica, sono fatti di particelle.

Scambiando queste particelle, la materia si influenza e nasce ciò che noi percepiamo come forza.

Come agiscono le particelle mediatrici

Il processo si basa su queste fasi:

- Emissione: una particella “sorgente” emette un mediatore (virtuale) ossia una particella mediatrice.

- Propagazione: la particella mediatrice viaggia nello spazio-tempo per un tempo brevissimo.

- Assorbimento: un’altra particella "destinataria" assorbe la particella mediatrice, modificando la propria quantità di moto ed energia.

- Effetto: il cambiamento della particella "destinataria" si manifesta come forza attrattiva, repulsiva o trasformazione, a seconda della circostanze. Il tipo di interazione (attrazione o repulsione) dipende dalle cariche e dalle simmetrie delle particelle coinvolte, non dal mediatore in sé.

Ad esempio, nel campo gravitazionale l'interazione è sempre attrattiva (es. caduta di un oggetto verso il centro della Terra). Nel campo elettromagnetico, invece, le cariche opposte generano attrazione, mentre quelle uguali generano repulsione (es. due calamite con la stessa polarità). Nel campo della forza nucleare forte l'interazione è attrattiva a distanze tipiche nucleari per confinare i quark dentro un nucleone (protone o neutrone), ma diventa repulsiva a distanze molto piccole per evitare che i quark si avvicinino troppo. Infine, la forza nucleare debole non è descritta in termini di attrazione/repulsione ma di trasformazione, perché cambia il tipo di particella (es. decadimento beta che trasforma un neutrone in protone).

Spesso per spiegare questi effetti delle particelle mediatrici si usa la metafora di due pattinatori sul ghiaccio che si tirano palle di neve. Ogni volta che si lanciano una palla di neve, i pattinatori si allontanano tra loro per l'effetto di rinculo.

In realtà, questo esempio è riduttivo perché le particelle mediatrici non generano solo repulsione ma anche attrazione o trasformazioni a seconda delle proprietà delle particelle coinvolte.

Riepilogo

In questa tabella sono riassunte le caratteristiche delle interazioni fondamentali

| Forza | Particelle mediatrici | Portata | Intensità relativa* | Principali effetti |

|---|---|---|---|---|

| Gravitazionale 🌍 | Gravitone (ipotetico) | Infinita | ~ 10-38 | Attrazione tra masse, orbite planetarie |

| Elettromagnetica ⚡ | Fotone (γ) | Infinita | ~ 10-2 | Attrazione/repulsione tra cariche, fenomeni elettrici e magnetici |

| Nucleare forte �'� | Gluoni (g) tra quark, mesoni tra nucleoni | ~ 10-15 m | 1 (più forte) | Coesione dei quark e dei nucleoni nei nuclei atomici |

| Nucleare debole 🌀 | Bosoni W+, W-, Z0 | ~ 10-18 m | ~ 10-5-10-13 | Decadimenti radioattivi (beta), reazioni di fusione nucleare |

*Intensità relativa rispetto alla forza nucleare forte.

E così via.